【镇馆之宝】阿拉伯文铜香炉

编辑:黄荣 信息来源: 西e网-中国甘肃网发布时间:2016-9-28

.jpg)

阿拉伯文铜香炉

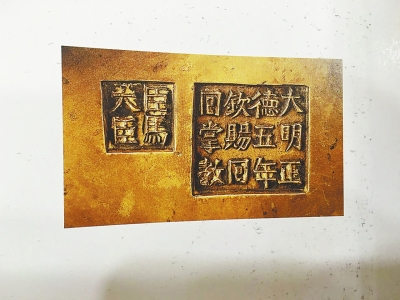

炉底铭款

阿拉伯文铜香炉

时代:明代

珍藏单位:

甘肃省博物馆

甘肃省博物馆藏的明代阿拉伯文铜香炉,是一件极具伊斯兰文化特色的国家一级文物。阿拉伯文铜香炉高12.3厘米,宽21厘米,口径13.5厘米。铜呈金黄色,底有四半圆足。象鼻形耳,腹上下各一道弦纹,炉腹两面嵌赤铜阿拉伯文,炉底有两方铭款:一方为“大明正德五年钦赐回回掌教”;一方为“臣马大臣”。

在明朝用炉甘石加红铜制成黄铜的铸铜技术由此体现,同时也反映出其时官营手工业的技术已然超越前代水平。铭文下笔流畅灵动,字体秀美,明代崇信伊斯兰教,并在许多器物上都以盛行的阿拉伯文作为标记和装饰所用。“正德”是明武宗朱厚照的年号,这件铜香炉是正德五年明武宗赏赐给当时西北地区一位伊斯兰教长老的,是研究中国伊斯兰教文化和历史的珍贵器物。经过五百多年的岁月洗礼,它也成为丝绸古道上中伊文化交流的典型代表。

伊斯兰教是世界性的宗教之一,与佛教、基督教并称为世界三大宗教,它自公元7世纪初创兴至今,已有1000多年的历史。丝绸之路是东西方文化交流的桥梁与纽带,在阿拉伯地区创立的伊斯兰文化随着丝绸之路传入了我国西北部。作为一种宗教信仰、意识形态和文化体系,伊斯兰文明在丝绸之路上的传播,推进了穆斯林与各民族的融合,而伊斯兰文化在中国的扎根落户,尤其是在西北地区的广泛传播,也使它成为了华夏文明的重要组成部分。回族有薄葬习俗,没有随葬明器。有的器物与宗教生活有关,如执壶(汤瓶)款式多种多样,一般是作为穆斯林大净、小净的器皿,对执壶的艺术造型也特别讲究。回族金属器中的炉器非彝器,而是家庭和清真寺用于熏香清洁空气的。明代的炉器中有皇帝敕赐给各地回回掌教者,陈设于清真寺中,以彰显其政治地位和不凡的身份。清真寺内藏有宣德炉,成为清真寺摆设的时尚。回族文物反映的回族文化演进的过程说明,中国古代回族文化是以伊斯兰思想为核心、以中国传统文化和伊斯兰文化相结合的表现形式为主的中国本土民族文化,是中国内地地域性的伊斯兰文化。两种文化兼容包含的开放性、双重性特点,既表明回族文化是世界伊斯兰文化体系中的一个分支,又表明它是中华多元文化的一部分,是中华文化多样性、包容性特点的体现。