平川陶瓷文化历史或可上追五千年

编辑:魏少梧 信息来源: 西e网发布时间:2018-4-26

“陶瓷产业是平川最为古老的传统产业,陶瓷文化历史悠久,源远流长。据共和镇黄茅沟发现的古先民陶窑遗迹推断,早在公元前3000多年以前,区境内就开始烧制陶瓷。”

平川区境属马家窑文化范畴。2004年在种田乡百丰村石沟发现的古墓葬,出土大量马家窑文化类型的石器、陶瓷等生产生活用具。陶瓷中彩陶比例较高,纹饰复杂,残存碎片条纹分为横栏纹和竖条纹,陶片含有云母。陶瓷中灰陶有罐、壶、甑等。彩陶中有红陶盆、单耳夹砂罐、双耳夹砂罐、碗、杯等。陶瓷以平底瓷为主,火候高,质地坚硬,瓷形规整,纹饰美观,达到手制陶工艺的高峰。彩陶多为泥制陶,胎薄、表面多打磨光滑。一般陶瓷多为夹砂陶,胎较厚、质粗,除素面纹饰外,主要有绳纹、附加堆纹、划纹、手指压印纹等情况。

西汉鹯州城遗存的大量排水陶瓷筒及陡城、牙沟水、黄湾、老庄汉墓出土随葬品中的陶制品,亦为本地瓷窑烧制。特别是鹯州城排水陶筒接口吻合度好,可见古人极其重视陶瓷的实用性。

唐宋以后,陶瓷业有了进一步发展。北掌山下红土洼陶窑遗迹,至迟建于宋代,从遗存的碗碟看,工艺有较大进步。红土洼的陶土存量大,有黑、白、红、黄、青等各种颜色,既有粗陶土,也有细陶土,发展陶瓷产业的条件得天独厚。

明代以后,随着移民屯边政策的实施,区境人口大增,越来越多的人开始从事陶瓷产业,初步形成了声闻西北的较大规模。距红土洼以西3公里的地方,地面开阔,泉水旺盛,邻近宝积山煤矿,有丰富的煤炭资源及陶土资源,大批陶窑开始兴建,时称磁窑。磁窑人世代以烧制陶瓷为生,往往从八九岁开始,就从事陶瓷生产,人们的生活和陶瓷密切相关。

清代以后,磁窑逐步形成以陶瓷为中心,兼营煤炭、白灰、石灰等日用品及建筑材料的综合集镇,传有吉林、云南、江苏、安徽、河北、青海、山东、河南、四川、陕西等十八省人来此谋生,有码头之地之称。

1952年,靖远县人民政府派工作组到磁窑帮助成立互助组,1956年,成立“靖远磁窑陶瓷生产合作社”。1958年,磁窑陶瓷合作社改名为“靖远磁窑陶瓷厂”,实现了由集体企业转为地方国营的全民所有制企业、手工搅轮加工向机器加工的转变。1962年,试制出茶具、酒具、蓝边碗等细瓷产品。次年,厂里开始通电,为陶瓷生产机械化创造了条件。1972年迁建厂房,厂名由靖远磁窑陶瓷厂改为靖远陶瓷厂(正是7月7日下午采访的陇烨陶瓷)。新建的陶瓷厂,把罐形窑改建为隧道窑、隔烟窑。陶瓷生产从运输、原料加工、制坯、烘干、到上釉、装烧大部分实现了工艺流程的机械化。

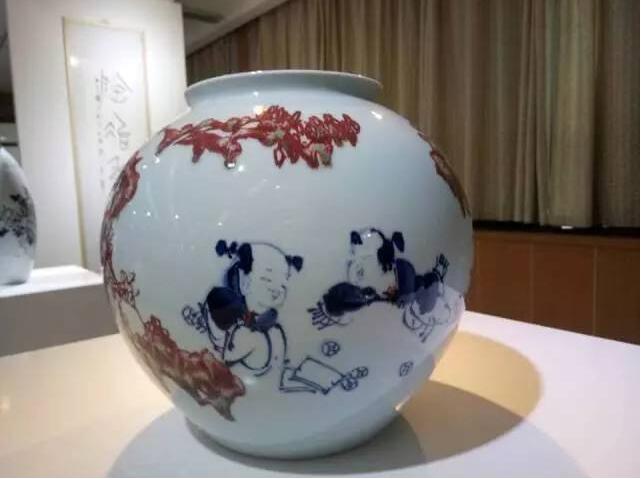

90年代,靖远陶瓷厂发展成为西北地区最大的陶瓷生产企业,奠定了平川西北陶瓷重镇的地位。鼎盛时期有8个分厂,3000多职工,总资产达1.5亿元。生产各种日用陶瓷、卫生瓷和墙地砖,生产的“格威”牌产品畅销西北五省区。设计生产的汉马镂金酒具、茶具、文具荣获全国旅游纪念品、内销工艺品优秀设计奖,反弹琵琶茶具荣获甘肃轻工产品百花奖设计二等奖,并作为礼品馈赠国际友人。世界级民间艺术大师阮文辉先生曾在企业体验生活,设计的铁锈红陶瓷葫芦,艺术价值极高。加之,平川区装饰陶瓷厂和一批传统的陶瓷作坊,区内的陶瓷产业得到了长足发展,陶瓷市场空前活跃,享有“西北陶瓷工业城”的美誉。

附:平川陶瓷文化历史与发展

1.历史重要时间节点平川烧制的瓷器

平川磁窑宋代遗址主要分布在磁窑沟黑石岘的山坡台地上,面积约2万平方米。其特征主要为:陶瓷烧制装烧采用刮釉叠烧和支圈垫烧法;遗存实物以剔刻花、堆塑和弦纹纹饰器物为主,兼以少量青釉、白釉器物。器物胎体较粗糙,底足挖足过肩,内外留有沙圈,挂釉不到底。器形以盆、罐、碗、碟、壶、盏为主,兼有瓷盒、纺轮、帐勾、陶坠、人像等。元代遗址主要分布在磁窑沟中部大水沟东面山坡地带,面积约20万平方米,文化层厚度达10余米。元代特征主要为:窑炉依山而建,普遍使用匣钵烧制。器物以白釉、红釉、黑釉为主,间有影青、青花。器形以碗碟、坛罐、杯盘等为主,间有马、驼、鱼等造型饰物。器形大多肩部浑圆,重心较低,稳重大气。明清遗址主要分布在磁窑沟中部山坡向沟谷的台地上,面积约30万平方米,文化层厚度达6米。遗址规模大,文化类型多,存续时间自元代直至二十世纪八十年代,形成了专业交易市场。

明清时期特征:窑炉逐步由依山而建的直烟窑向在平地而建的馒头窑过度。明代器物釉色以鸡血红、豇豆红为主,外红内白,器形溜肩直腹,高足斜削。清代器物以黑白釉和褐白釉为主,外黑内白,上白下褐,黑白釉器形以圆肩深腹居多,褐白釉器物以平肩折腰居多。靖远陶瓷厂旧址分布在磁窑沟口北岸的台地上,面积达8万平方米。主要生产缸坛盆罐等日用粗瓷和碗碟杯盘、茶具、酒具等日用细瓷。特点:除生产生活中用的粗瓷外,更注重产品的精细度,产品内容向日用细瓷和建筑瓷、艺术瓷发展。

2.不同历史时期的平川烧制工艺

宋代是我国瓷业发展史上的一个繁荣时期,瓷窑遍布全国各地,各具特色,是我国陶瓷史上名窑蜂起、名瓷迭出的一个重要的历史时期。平川临河,为边塞前哨。不停的战争同时带来了人口的不断迁徙,陶瓷烧制技术随即在同时具备煤炭、水源、陶土等资源得天独厚的磁窑沟(宋代称为宝积山)一代发展起来。

不同的制瓷原料制约着各窑的生产手段、工艺技术、装饰技法,使各窑产品各有不同的风格和特点。平川磁窑是典型的北方民间磁窑,兼有磁州窑、耀州窑等北方代表窑系的特点,同时又有创新和发展。器形以盘、碗、罐、瓶、坛、盆为主,兼有动物、玩具、饰件等,釉色以黑釉、褐釉、红釉、白釉为主,兼有姜黄釉、茶叶沫釉、青花等釉色;绘制手法有剔花、划花、刻花、印花、堆塑、捏塑等灵活变换;绘彩有白底黑花、白底褐花、白底青花、褐釉青花同彩等多种形式;花纹复杂,以卷叶、牡丹、菊花、水波纹、花卉禽鱼等图案为多,线条流畅,构图洒脱,具有不拘一格、丰富多彩的特点。

平川磁窑相对于其它北方窑系,在造型上更加自由,具有形态多样的特点;在色彩上因火候的掌控不同呈现多彩并存的特点;在纹饰和绘画上,具有更加随意、更加粗犷的特点。

3.平川磁窑与其他地方的磁窑有何不同

平川磁窑遗址是迄今发现不多的有西夏瓷器特征的磁窑遗址,其剔刻花瓷器烧制或早于西夏窑址,对研究西夏窑的起源和兴衰有着重要的参考价值。同时,平川磁窑创烧于北宋,烧窑史历经西夏、元、明清直至上世纪八十年代,一直没有中断,具有深厚、完整的文化堆积层,是研究古代、近代北民窑方体系最完整的窑址。

艺术价值:平川磁窑虽然是民窑体系,但生产的器物在造型、釉色、纹饰等方面不拘一格,融汇了磁州窑、耀州窑和景德镇等窑口的特点,形成了独特丰富的釉彩,创烧出各式各样的器形和变化多样的绘画装饰手法,是最朴素的陶瓷艺术宝库。

4、平川区陶瓷业发展现状

目前,平川区规模陶瓷企业已发展到了15家,拥有4大门类、100多个品种,墙地砖生产能力近2000万㎡,总产值突破5亿元,陶瓷产品销售已覆盖甘肃、宁夏、青海、陕西、内蒙、新疆等省区的大部分市场。

平川区先后成功举办了三届中国西部(白银?平川)陶瓷峰会暨平川陶瓷文化节;2011年平川区被中国陶瓷工业协会授予“中国陶瓷产业转移示范基地”,2012年成立平川陶瓷研究中心。同时平川区与兰州大学、天津大学等国内多所知名大学签订了院地全面战略合作协议,设立了产学研合作政府专项基金,利用高校、研究院所在陶瓷领域的技术和研发优势,依据平川区陶土资源优势,有针对性的发展具有平川特色的特种陶瓷产业。

充分发挥陇烨陶瓷在艺术陶瓷领域的领军作用,以张明国为代表的平川制陶工艺传承人开拓创新,生产开发出仿古彩陶、高档陇瓷等艺术陶瓷产品,涌现出张明国、车亚彬等省级工艺美术大师和白银市民间艺术大师。加快华夏文明传承创新区建设步伐,以白银陇烨陶瓷有限公司为龙头,以陶瓷研究中心为支撑,着力打造陶瓷文化创意园。目前,该创意区有高档文化艺术陶瓷生产线1条,正建设陶瓷综合展馆1座。加快“一区多园”建设步伐,在平川经济开发区规划建设陶瓷工业园,着力推进陶瓷企业出城入园。白银新乐雅陶瓷率先出城入驻陶瓷工业园,建成了600多米长西北最先进的陶瓷生产线,年生产能力达800万平方米抛光砖和1000万平方米高档陶瓷内墙砖,企业获得了二次发展的空间,产业水平和效益全面提升,城市人居环境也得到了较大改善。在煤炭工业学校开设了陶瓷技术专业课程,专门培训陶瓷行业各类技术人才;建立陶瓷行业高级技术和管理人才、工艺美术大师补助制度,为平川陶瓷产业发展储备了光明的未来。

5、平川区陶土资源的开发和保护

平川区陶土资源丰富、品种多样,各类陶土测算储量达41亿吨以上,其中紫砂土储量15亿吨以上,花岗岩储量24亿立方米,石灰石保有储量290万吨,远景储量500万吨以上。区上在陶瓷研究中心下设资源开发公司,以陶土采供为主要经营形式,通过整合陶土开采力量、统一开采标准、规范陶土开采行为、加强资源管理,为平川陶瓷产业服务。通过筹建“白银西部陶都资源开发有限责任公司”、申请陶土资源开采许可证、协调查处违法开采行为、整合开采力量、规范陶土销售市场,加大陶土资源开发管理力度。