耗费20年潜心创作 大型白牦牛角立体微雕 《清明上河图》武威问世

编辑:魏少梧 信息来源: 西e网-每日甘肃网发布时间:2018-7-4

近日,由武威雕刻师刘金禄耗费20年时间,采用白牦牛角为原材料,潜心而作的立体微雕作品《清明上河图》在武威市第二人民医院首展。

记者了解到,北宋张择端创作的书画作品《清明上河图》,描绘了当时汴京的清明坊到虹桥这一段上河的秋季景色,作品长528.7厘米、宽24.8厘米,是我国书画界十大传世之作,真迹现存于国家博物馆。

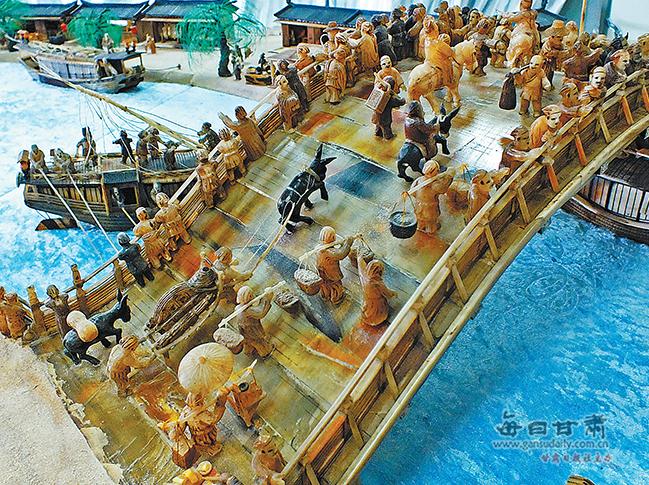

记者眼前的刘金禄立体微雕作品《清明上河图》组装于玻璃橱柜内,长8米、宽1.4米、高0.4米,雕刻有587个人物、20多辆马车、20多艘船只、56匹(头)家畜、13种其它动物、9类植物和20多处房屋等建筑,全部雕刻在武威市天祝县独有的白牦牛角上。整个作品按《清明上河图》原样分三部分展现景物。

微雕作品的中段展现了汴河码头繁忙的场景,人烟稠密,粮船云集,人们有的在茶馆休息,有的看相算命,有的在饭铺进餐。码头集市人来人往,汴河上下船只穿梭,或纤夫牵拉,或船夫摇橹,有的满载货物逆流而上,有的靠岸停泊紧张卸货。横跨汴河上的一座规模宏大的木质拱桥结构精巧,形式优美,状若飞虹,桥上行人驻足观望,桥下大船逆水而上。从雕刻样式上很容易就能分辨出其中有做生意的商贾、看街景的士绅、骑马的官吏、叫卖的小贩、乘轿的大家眷属、身负背篓的行脚僧人……

记者在采访中了解到,今年65岁的刘金禄原籍天津,童年时期随父迁居武威,原系武威市歌舞剧团职工,从事舞美舞台设计30多年,曾经为一些影视剧制作过道具,并屡获大奖。刘金禄一家是木雕世家,他是第三代传人。但是,家族雕刻主攻木雕,是平面浮雕,立体雕刻技艺是刘金禄的发明。

刘金禄不仅传承和发扬了家族木雕事业,而且对宋史情有独钟,20多年前,他产生“雕刻《清明上河图》”的想法并付诸实施,仅是选材、研究历史等准备工作就进行了两年。为了研究当时人们的体态举止、服装首饰、市井风貌、经济现状、建筑结构、民俗风情,刘金禄查阅了大量的历史书籍。

记者注意到,这件雕刻作品中的人物中,官史、商贾、士绅、小贩、豪门子弟、外乡游客、残疾人士、行脚僧人样样都有,服饰装扮个个不同,表情相貌各有特征,雕刻笔法细腻逼真。

现在,白牦牛角立体微雕《清明上河图》制作完成了,刘金禄夫妇还有个想法,那就是想让这幅作品在更多地方展出,让更多的人了解《清明上河图》和微雕艺术。

原文链接:http://culture.gansudaily.com.cn/system/2018/06/29/016993762.shtml